你是不是也这样?

开会录了音,想着回去整理成纪要。结果打开手机录音列表,几十条音频堆在一起,分不清哪个是上周的项目会,哪个是客户沟通。好不容易找到目标录音,戴上耳机听半天,不是漏了领导说的重点,就是客户提的需求记不全。最后花两小时整理出来的文字,东一句西一句,想用的时候还得从头翻……

这就是现在大多数人手机录音的真实状态:录了等于白录,整理比不录还费劲。

但2025年不一样了。这两年AI大模型一发力,手机录音管理早就不是“录下来、转文字”这么简单。今天就结合我这三年测评上百款工具的经验,跟你聊聊手机录音管理怎么从“原始记录”变成“效率神器”——尤其是对咱们企业职场人来说,这波趋势真能让工作效率翻着跟头涨。

先说说:以前的录音管理,到底难在哪儿?

咱们先别聊新技术,先说说痛点。毕竟工具好不好,得看能不能解决真问题。

我接触过的用户里,不管是职场新人还是部门主管,吐槽录音管理的问题就三个:

第一,录了找不到。 手机录音默认按时间排序,文件名要么是“录音20250415_1430”,要么是“未命名”。你想想,一个月录几十条,过两周想找某条客户提到“合同修改”的录音,是不是得一个个点开听?我见过最夸张的,有个朋友为了找一条半年前的会议录音,翻了3小时手机。

第二,转了没法用。 就算你用了转文字工具,转出来的往往是“一整块文字”。开会时老板说“下周三前交方案”,客户说“这个功能要改”,同事问“预算批了吗”——这些关键信息混在几百字里,你还得自己标重点、分任务、记时间。等于转文字只省了“打字”,没省“动脑”。

第三,存了难分享。 团队协作时更麻烦。你整理好的录音文字,要么发微信群(刷屏),要么发邮件(附件难翻)。别人看的时候,不知道你标红的“重点”是啥意思,想补充个意见还得单独找你说。最后团队信息不同步,效率反而更低。

说白了,传统录音管理就像“用记事本记笔记”——能记,但乱、散、难复用。而现在的智能工具,已经进化成“带索引的笔记本+自动分类的助理”了。这背后,其实是AI语音技术的两次关键突破。

技术咋变的?从“能转”到“会懂”

你可能觉得“录音转文字”不新鲜,但这两年的进步,真不是“准确率提高了”这么简单。

最早的语音转写,大概是5年前。那时候的工具,就像“听力考试”——普通话标准、环境安静,准确率能到80%;要是带点口音、背景有杂音,转出来的文字能让你怀疑人生。我2022年测评过一款当时很火的工具,录了段上海话会议,结果转出来全是“乱码”,改都没法改。

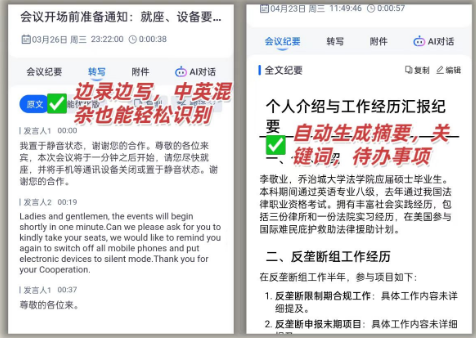

后来大模型出来了,第一次突破来了:高精度转写。现在主流工具的准确率基本能到98%以上,别说普通话,带点方言(比如川普、粤普)、专业术语(比如“ROI”“KPI”),甚至开会时几个人抢着说话,都能分得清谁是谁、说了啥。上个月我用某工具转写一场30人的研讨会录音,2小时音频,转出来的文字几乎不用改,这在两年前根本不敢想。

但光转得准还不够。真正让录音管理“智能化”的,是第二次突破:内容理解。

以前的工具是“听见声音→转成文字”,现在的智能工具是“听见声音→转成文字→看懂文字→帮你整理”。举个例子,你录了场项目会,工具不光转文字,还能自动识别:

- 谁是发言人(通过声纹识别标出来);

- 提到了哪些任务(比如“小王负责设计,周五前交”);

- 有哪些时间节点(“下周三评审,月底上线”);

- 关键结论是啥(“预算定了50万,优先做移动端”)。

等于你录完音,工具直接给你一份“结构化纪要”:发言人分栏、任务标红、时间标蓝、结论加粗。这才是真的“解放双手”——以前整理3小时,现在10分钟搞定。

2025年的智能录音管理,到底能帮你解决啥问题?

光说技术太虚,咱们结合具体场景聊聊。毕竟职场人关心的不是“AI多厉害”,而是“我能用它干啥”。

场景一:开会录音,当场出纪要

这是最常见的场景,也是效率提升最明显的。

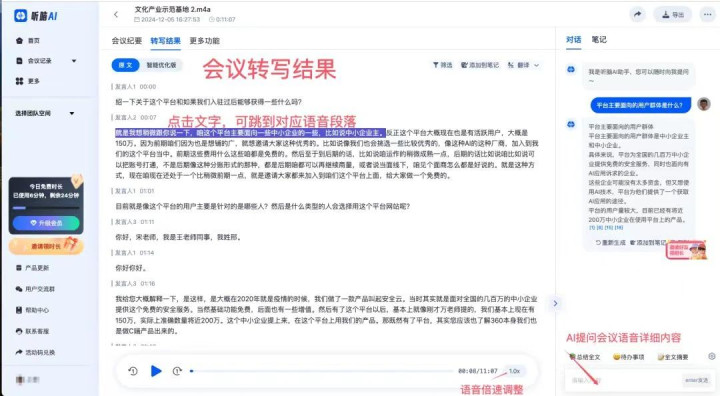

以前开会,你要么忙着记笔记(漏听内容),要么录了音回去整理(浪费时间)。现在用智能录音工具,打开App点“会议模式”,录完音直接生成:

- 分角色的对话记录(比如“张总:……;李工:……”);

- 自动提取的“待办清单”(谁负责、截止时间、做什么);

- 关键数据标黄(比如“成本控制在20万以内”);

- 甚至能生成“一句话总结”(这场会定了啥、下一步干啥)。

我上个月帮一家互联网公司做内部培训,他们用了智能录音工具后,部门周会纪要从“会后2小时出”变成“散会5分钟出”。项目经理说:“以前整理纪要占了我1/3的时间,现在终于能腾出手做实事了。”

场景二:客户沟通,自动存“证据”

对销售、客服来说,客户录音不光是记录,还是“权益保护”的关键。

以前客户说“这个价格我能接受”,转头不认账,你拿录音说不清。现在智能工具能:

- 自动识别“承诺类语句”(比如“我同意”“没问题”“就这么定”),标红存为“关键节点”;

- 支持“时间戳定位”,你点标红的文字,直接跳转到录音对应的位置,不用从头听;

- 生成“对话摘要”,把客户需求、异议、承诺一条条列清楚,附在合同后面当补充材料。

有个做建材销售的朋友跟我说,上次客户想赖账,他直接把工具生成的“承诺摘要”和带时间戳的录音片段发过去,客户当场就认了。“以前总担心口头承诺没证据,现在心里踏实多了。”

场景三:团队协作,录音内容“活”起来

录音最大的价值不是“存着”,而是“用起来”。尤其是团队共享的时候。

传统方式:你把录音转成文字,发群里,大家各看各的,有疑问再私聊。现在智能工具能:

- 生成“共享链接”,团队成员点开就能看结构化纪要,还能直接在内容上批注(比如“这里预算不对,应该是30万”);

- 待办任务自动同步到团队的项目管理工具(比如飞书、钉钉),负责人直接收到提醒;

- 支持“录音库分类”,按项目、客户、部门建文件夹,新人来了直接看历史录音纪要,不用一遍遍问老员工。

我见过一个50人的销售团队,用智能录音工具后,新人上手速度快了40%——因为以前老员工带新人,得花大量时间“讲历史”,现在新人直接翻客户录音纪要,就能知道每个客户的需求和沟通进度。

未来3-5年,手机录音管理会变成啥样?

现在的智能工具已经挺好用了,但技术还在往前跑。根据我跟几个AI语音团队的交流,未来几年会有三个明显的变化:

第一,实时辅助会更“聪明”。 现在是“录完再整理”,以后可能“边录边辅助”。比如开会时,工具实时识别到“张总提到下周三交方案”,直接在你手机上弹出提醒:“是否添加待办?负责人:你,截止时间:下周三”。你点一下确认,自动同步到日历,根本不用等会后。

第二,跨工具“打通”会更顺畅。 现在的工具还是“单独一个App”,未来会跟你的邮箱、CRM、甚至公司的知识库深度绑定。比如你录了客户沟通录音,工具自动把客户需求同步到CRM系统,把承诺条款存到合同管理工具,把沟通纪要发到项目群——全程不用你手动“复制粘贴”。

第三,“个性化”会更明显。 比如你公司常用的术语(“中台”“闭环”“抓手”),工具听多了会自动学习,转写时不会出错;你习惯把“待办”标成红色,工具会记住你的偏好,生成纪要时自动按你的习惯排版。就像一个“专属助理”,用得越久越懂你。

企业选工具,到底该看啥?

最后说点实在的:现在市面上智能录音工具不少,企业该咋选?

别只看“功能多”,得看“匹配度”。我总结了三个关键指标:

第一,转写准确率是不是“真高”。 别信厂商说的“99%准确率”,自己测一测:找段你们公司的会议录音(带专业术语、多人对话那种),用工具转写,看看错误率。要是100句话错5句以上,基本不用考虑——改错误的时间比自己写还长。

第二,能不能“融入现有流程”。 比如你们团队用钉钉办公,工具能不能直接把待办同步到钉钉任务?你们用企业微信存客户资料,工具能不能把录音纪要关联到客户档案?工具是来“帮你”的,不是来“增加新流程”的。

第三,数据安全有没有保障。 录音里都是公司机密,必须问清楚:数据存在哪里?能不能本地存储?有没有加密?万一工具停服,数据能不能导出来?别图方便,最后把公司信息泄露了。

写在最后:别让“低效记录”拖垮你的工作

其实这两年做工具测评,我最大的感受是:职场效率的提升,往往藏在这些“不起眼的小事”里。

以前我们总觉得“录音嘛,手机自带功能就够了”,但真的算笔账:一个人每周录5条录音,每条整理1小时,一年就是260小时——相当于32个工作日,几乎是一个月的工作时间。

而现在,有了智能录音管理工具,这些时间完全能省下来。你不用再花几小时整理纪要,不用再翻遍手机找录音,不用再担心团队信息不同步……

说白了,2025年的手机录音管理,早就不是“要不要用智能工具”的问题,而是“用了能帮你多做多少事”的问题。

如果你现在还在手动整理录音,真的可以试试——也许下一个让你效率翻倍的“神器”,就在你的手机录音列表里。